禅はインド→中国→⽇本と伝わってきたものです。

鈴木大拙(日本の仏教学者・文学博士)は、禅についての著作を英語で執筆し、日本の禅文化を海外に広く紹介しました。

その後、アメリカではスティーブ・ジョブズが坐禅を日常的に実践していたことでも知られ、禅は多くの起業家に取り入れられるようになりました。

そしてそのブームは、再び日本へと逆輸入される形で戻ってきました。

禅とは?

禅の教えそのものが「不⽴⽂字(ふりゅうもんじ)」です。

⽂字や⾔葉で⾔い表せない、実践や体験で体得するものです。

頭でっかちになることを戒める、体験重視を教えとします。

禅は仏教から発⽣した実践哲学のようなものであって、真実を悟ることと等しい価値観で、真実を体現することを主題としています。

仏になることを⽬指すというよりも、すでに仏であることを⾃覚した上で、仏として⽣きることを⽬指しています。

禅宗とは、「教祖と聖典のない宗教」です。

教祖も聖典もないので、これが禅だと定義するのは難しいです。

なぜ、禅を学ぶか

禅=⾃由への道

禅とは⾃⼰の存在の本性を⾒抜く術であって、それは束縛からの⾃由への道を指し⽰す。

⾔い換えれば、我々⼀⼈⼀⼈に本来備わっているすべての⼒を解き放つのだ、ということもできる。 (鈴⽊⼤拙の言葉)

どうやって禅を学ぶか?

聖典がないので、禅を学ぶ方法としては、下記が挙げられます。

- 坐禅をする(調⾝、調息、調⼼)まっすぐ座り、ゆっくり呼吸する

- ⾃分の頭で考える(演繹法)

- 禅僧の⾔葉やエピソードを聞く、読む

- 禅語から学ぶ(禅語とは禅の教えを伝えていく中でできた短い⾔葉)

- 実践する・体験する・体を動かす(考えるより動く)

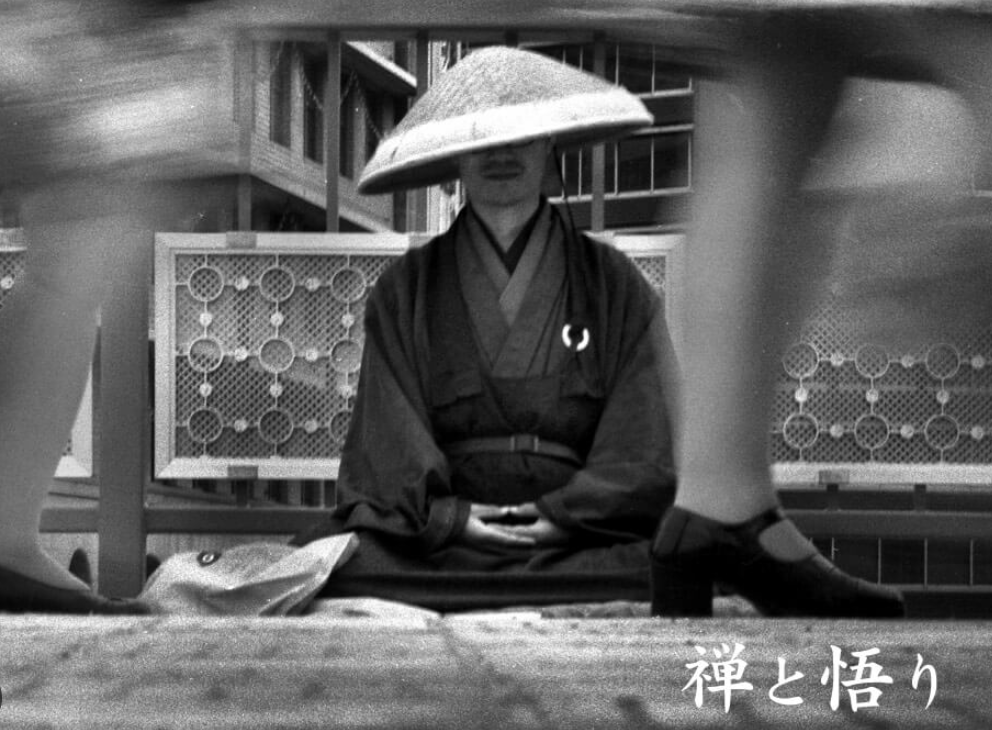

坐禅

道元(曹洞宗)の坐禅は、「只管打坐(しかんたざ)」、「ただ ひたすらに坐る」という意味です。

坐禅は何かを求めて⾏うもではなく、坐禅をしている状態そのものが悟りの体現なのだから、何も求めずただひたすらに坐禅に打ち込む。

その真意は、坐禅に⽬的はない、ということです。

⼼を安らかにするために坐禅をする、悟りのために坐禅をするなど、私たちは「〇〇のために」という⽬的⾄上主義に陥っています。

- そうではなく、とにかく坐る。ただ坐る。⼼地良く坐る。

- 成果や⾒返りを期待せず、今に張り付く

禅語

禅語とは、禅の教えを表した言葉です。

禅の世界では、こうした言葉を通じて禅の真意を捉えることがよくあります。

数ある禅語の中から、いくつか印象的な言葉を以下にご紹介します。

⽇⽇是好⽇(にちにちこれこうじつ)

毎⽇を過ごしていれば、当然いいことも悪いこともある。

しかし、⾃分がいる環境に逆らわずに、

その中でできることに真っ直ぐに対峙していけば、

どんな⽇でも新鮮でいい⽇だということ。

⾯壁九年(めんぺきくねん)

達磨⼤師が少林寺の壁に向かって9年の間、坐禅を組んでついに悟りを開いたと

いう故事から、転じて、⽬的のために⾟抱強く粘り抜くことをたとえていう ⻑い年⽉、ひとつのことにただひたすら向き合う

本来無⼀物(ほんらいむいちもつ)

⽣まれた時は何も持っていない

死ぬ時も何も持って⾏けない

⼈間は本来、何も持っていない

欲望や、物への執着を捨てる

禅と目的の関係性

禅においては、「目的を手放すこと」が大切にされています。

これは、現代で重視されている論理的思考や目標志向とは、一見すると矛盾しているように見えるかもしれません。

しかし、以下の観点から見ると、禅と目標の関係性には深いつながりがあることが分かります。

禅は「目標の質」を高める

禅は「より静かに、しなやかに、力強く目標に向かうための“心の使い方”」

禅の実践は、焦りや過剰なコントロールを手放し、本質に集中する力を育ててくれます。

「今ここ」と「未来」のバランス

- 禅:「今ここ(現在)」に集中し、瞬間を大切にする。

- 目標:「未来」のあるべき姿を描き、そこに向かって進む。

➡ 禅は「今に在ること」、目標は「未来に向かうこと」。

矛盾するように見えて、“今を丁寧に生きること”が目標の最短ルートになるという点で重なります。

「執着」と「意図」の違い

- 禅: 結果に執着せず、プロセスそのものに没頭することを尊ぶ。

- 目標: 結果(目的)に向かって努力することが前提。

➡ 禅的なあり方は、「目標を持ちつつ、それにとらわれない意図の持ち方」を教えてくれます。

“結果は流れに委ね、行為には全力を尽くす”という姿勢。

「無為」と「意志」の融合

- 禅: 無為自然。不要な力みを手放し、流れに身を任せる。

- 目標: 意志と努力によって状況を変えていく。

➡ 禅的実践は「やるべきことをやる」中で、力まない行動を可能にします。

むしろ、目標達成のために“無駄な力を抜く”技術として禅は機能します。

「目的のない行為」の力

- 禅では、座禅や作務(掃除など)を目的なく行います。

- この「目的にとらわれない行為」は、集中力・継続力・心の静けさを育てる。

➡ 結果ばかりを追うと続かない。

禅は「行為そのものを喜びとする力」を養い、目標を長期で支える土台になります。

「自己実現」と「自己超越」

- 目標は多くの場合、自己実現(○○になりたい)に基づいています。

- 禅はその先の、自己を超える(無我)感覚に導きます。

➡ 禅的視点は、目標を手段と見なし、“目標の向こう側”にある成長や在り方に気づかせてくれる。

最後の問い

自分に使える禅的問い

- あなたが本当に大切にしたいことは何か?

- この目標の裏にある「思い」は何か?

- 今日1日、何を丁寧にできるか?

禅に関する書籍

- 禅とオートバイ修理技術: 価値の探究 (シリーズ精神とランドスケープ) Robert M. Pirsig (著), 五十嵐 美克 (翻訳)

- 禅マインド ビギナーズ・マインド 鈴木 俊隆 (著), 藤田 一照 (翻訳)

※「戦略スクール」の講義から一部抜粋

コメント